10月11日,“公共治理中的悖论”工作坊(第二轮)在深圳大学丽湖校区顺利举行。本次工作坊由深圳大学政府管理学院、深圳大学全球特大型城市治理研究院主办,来自全国各高校近100位学者及学生代表通过线上线下同步方式共同参加。

开幕致辞

深圳大学政府管理学院院长俞可平教授通过线上视频方式作开幕致辞。他指出,当前公共治理正经历深刻变革,各种治理悖论日益凸显——从平台型政府的“体用之悖”,到数字治理的“效能悖论”,再到应急管理的“综合化悖论”,这些看似矛盾却又相互依存的现象,恰恰构成了理解当代治理复杂性的关键切口。悖论不是需要消除的异常,而是治理体系内在张力的必然显现。他提到,深入剖析这些悖论,不仅有助于我们超越非此即彼的二元思维,更能为构建更具韧性、包容性和适应性的治理体系提供智慧。最后,俞可平教授预祝工作坊取得圆满成功,期待学者们的思想碰撞能为中国治理现代化提供新的理论洞见。

主题发言

上午第一半场

本场研讨由上海交通大学韩志明教授主持,《大连理工大学学报》编辑陈晓光、中国人民大学臧雷振教授、《广西师范大学学报》副主编赵立庆、天津大学李磊教授进行点评。

东北大学曹海军教授及博士研究生曹丽娟以《“即体即用”:平台型政府的悖论特征与管理策略》作了主题发言。研究指出,政府数字化转型面临“体用之悖”——科层制传统与平台化逻辑的内在张力。研究构建了“嵌入-互构-融合”三阶段分析框架,揭示悖论随平台演进而迭代复杂的规律。研究提出“正-反-合”治理路径:从技术嵌入的增量改良,到组织互构的系统重构,最终实现“体用不二”的生态融合,为驾驭悖论提供了系统方法论。

河南师范大学韩万渠教授及博士研究生王海雨报告了其研究《“甜蜜的负担”:数字治理平台重构基层回应性的效能悖论及其消解》。研究揭示了数字治理的“效能悖论”:技术赋能反而加重基层负担。研究发现“制度加码-平台考核-问责压力-回应行为”的负担传导链条,导致基层陷入“越作为、越负担”的困境。研究创新性地识别了包容性领导的调节作用,为理解技术赋能下的基层行为异化提供了微观解释机制。

武汉大学容志教授报告了其研究《现代应急管理的综合化悖论:表现、成因及其纾解》。容志系统阐述了应急管理的“综合化悖论”:综合化举措在提升协同效能的同时,可能引发专业弱化、权责失衡等问题。研究从部门分工、常态非常态管理关联等维度剖析悖论成因,总结了依托党政结构、责任体系和数字技术进行平衡治理的中国经验,为破解专业化与综合化的两难困境提供了思路。

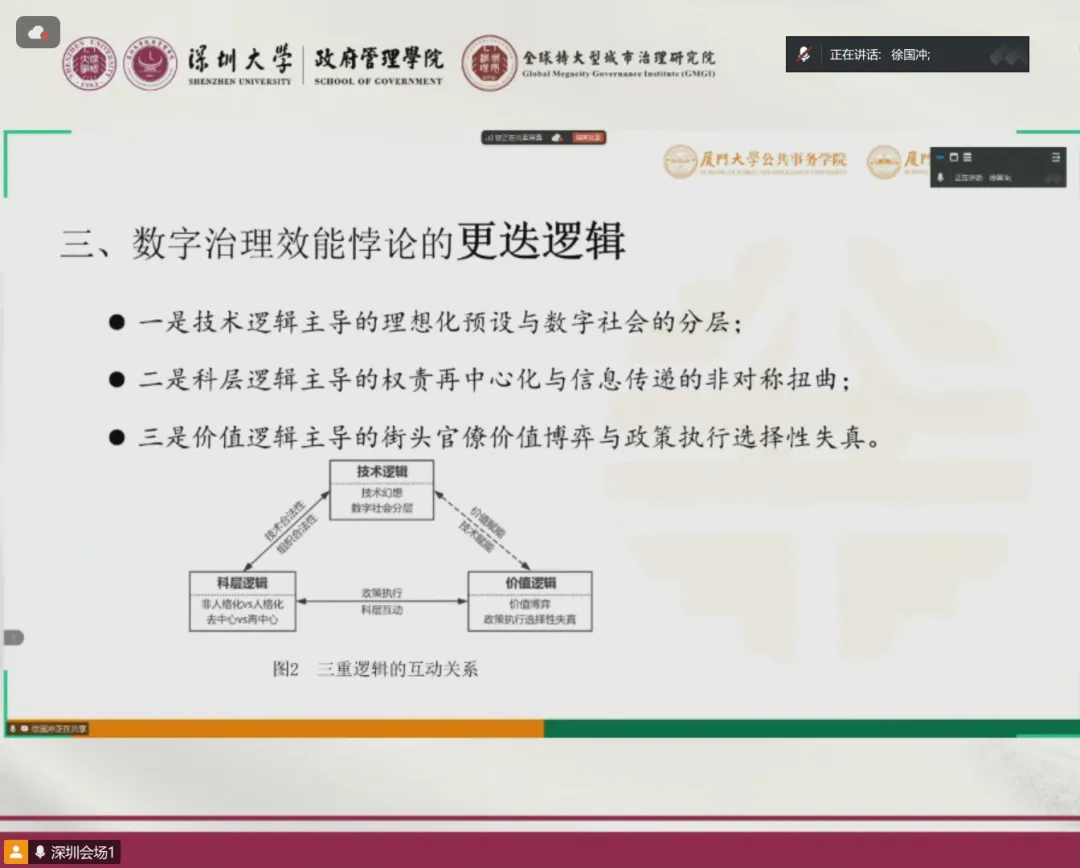

厦门大学徐国冲教授报告了其研究《数字治理效能悖论的动态演化与更迭逻辑》。徐国冲提出数字治理减负增效与增负减效现象长期存在,不断异化,分别形成了政府部门悖论、公共服务均等悖论和数字治理参与悖论的具体表现形式。数字治理悖论的生成与演化具有阶段性、连续性、动态性,研究从历时性视角出发,建立数字治理不同发展阶段的内在关联,重点关注其效能悖论的演化逻辑,回答了“数字治理效能悖论何以动态演化”的研究问题。

上午第二半场

第二场研讨由《教学与研究》期刊编辑刘蔚然主持,《理论探讨》编辑王华薇、东北大学曹海军教授、上海社会科学院副研究员刘正强、武汉大学容志教授进行点评。

上海交通大学彭勃教授报告了其与史宇璐合作的研究《标准化治理的悖论与调适——基层应急管理中的反控制策略》。彭勃提出了基层应急管理中的“标准化治理悖论”。研究发现,当标准化压缩自由裁量空间时,基层会发展出“反控制策略”,在合规框架内重构灵活性。研究创新性地指出,这种策略是标准化治理的内在产物,具有提升韧性与催生形式主义的双重效应,强调治理需在刚性与柔性间寻求平衡。

南京师范大学王家峰教授报告了其研究《越保护越危险?灾害管理中的脆弱性悖论》。王家峰深刻阐述了灾害管理中的“脆弱性悖论”:旨在保护脆弱人群的减灾策略,可能通过恶化、分配和替代三重效应,反而加剧其风险。研究提出了“过程均衡的全民参与”路径,主张通过包容性决策和全过程保护,避免“脆弱性制度化”,为消解“越保护越危险”的困境提供了系统性方案。

深圳大学陈科霖副教授报告了其研究《趋利还是公益:应急产业发展的实践悖论》。陈科霖报告了应急产业发展的“实践悖论”,呈现为趋利性、公益性与有效性构成的“不可能三角”。研究构建了创新的SSCP分析框架,揭示政府-市场-社会三元主体在突发事件触发下形成的系统性困境。该框架突破了传统分析局限,为解析应急产业动态复杂性提供了有力的理论工具。

兰州大学吴旭红教授报告了其基于H市Z街道的案例研究《政务智能化改革中的角色悖论:公务员“自动化焦虑”与组织适配》。吴旭红聚焦政务智能化中的“角色悖论”,提出“自动化焦虑”是关键分析切口。研究表明,焦虑源于制度滞后、技术统摄与组织适配不足的叠加作用。研究将宏观制度-技术张力转译为微观心理体验,为理解数字政府改革的人本挑战提供了新视角,并提出了构建“人-机-制”良性耦合的治理启示。

下午第一半场

下午第一半场研讨由《甘肃行政学院学报》编辑刘晖霞担任主持人,《复旦城市治理评论》编辑陈水生、宾夕法尼亚州立大学冉冰教授、《浙江社会科学》编辑陈亚飞、暨南大学颜昌武教授进行点评。

南京理工大学徐志国教授报告了其研究《“国家悖论”与治理张力:关系主义视角下的能力建设路径》。徐志国从国家理论的经典问题出发,剖析了“国家悖论”:国家作为社会的一部分,却被要求承担维持社会整体团结的责任。他指出传统实体主义思维的局限,提出“关系主义”视角,认为国家能力源于其与社会网络互动关系的质量。在此基础上,他强调国家能力建设需要保持必要的治理张力,在诸如中央权威与地方自主、强制性与柔性治理等对立维度间寻求动态平衡,而非简单取舍。

上海外国语大学郝诗楠副教授报告了其研究《“难扯的红袖章”:为什么智能时代的国家治理仍然(更)需要人力密集型的治理工具?》。郝诗楠通过“朝阳群众”等生动案例,探讨了智能时代人力密集型治理工具的持久价值。他指出,面对大量“非标”治理问题和历史遗留问题,基于地方性知识和情境理性的人力治理具有技术不可替代的“适切性”。研究提出“治理工具配合论”,认为应摒弃“模式之争”,警惕技术万能主义,倡导人机协同,构建刚柔并济的治理工具体系,以实现真正的治理效能。

华中农业大学罗峰副教授报告了其研究《嵌套性自适应治理:县域治理的适应性策略与可持续性张力》。罗峰提出了“嵌套性自适应治理”框架,以解释县域政府在“强压力-弱资源”困境下维持运转的韧性机制。该框架包含三重嵌套:通过高权威临时机构实现的“组织嵌套”、基于任务优先级排序的“策略嵌套”以及融合情感共同体的“激励嵌套”。研究同时揭示了该模式内含的可持续性张力,表现为资源内耗、规则侵蚀与动员疲劳三大悖论,对长期治理效能构成挑战。

湖南师范大学袁青副教授报告了其研究《激励的异化:市场化赋能背景下基层治理创新的理性悖论》。袁青聚焦于市场化赋能背景下的基层治理创新,揭示了其内在的“理性悖论”。研究发现,市场主体参与虽能激发创新活力,但也可能通过“策略性共谋”、“不完全合约”下的自由裁量权扩张以及“话语权失衡”等机制,导致创新偏离公共价值本位,出现“为创新而创新”的异化现象。研究强调需建立有效的引导与熔断机制,防范创新驱动下的公共性流失风险。

下午第二半场

下午第二半场研讨由《人大复印资料》编辑刘芳主持,《江海学刊》编辑成洁、河南师范大学韩万渠教授、《岳麓公共治理》编辑李春生、上海交通大学彭勃教授进行点评。

中山大学梁平汉教授报告了其研究《Fueling the Fire? Surveillance Cameras Installation and School Safety in China》。梁平汉通过大规模实证数据,检验了校园视频监控安装对学校安全的影响。研究发现,监控安装并未如预期般降低安全风险,反而与安全投诉数量的显著上升相关,揭示了技术治理的意外后果——信息透明化可能激化冲突而非促进预防。这一“安全悖论”警示需全面评估技术介入的社会行为效应,审慎推行技术治理方案。

上海社会科学院副研究员刘正强报告了其研究《制度对冲与治理悖论:从某逐利型访民的行动逻辑看信访及其法治化》。刘正强指出,在当前我国法治体系尚待完善的背景下,信访制度发挥着不可替代的作用:它既是民意上达、化解人民内部矛盾的重要渠道,也有助于弥补科层体制的不足,推动社会问题解决。他提到信访制度发展历程其经历了“切割—诉访分离—分流—见章”的演进过程,但法制化建设仍任重道远。对此,他提出三点建议:其一,应实现信访与司法制度的协同互补,保留温度活用技能;其二,法治需守程序之规,同时政府施政要兼顾民心向背;其三,治理应守理性之道,避免对公民“围追堵截”。

湖南农业大学郭淑云老师报告了其与冉冰、杨卓合作的研究《从数字负能到数治赋能:预期治理视角下基层数治融合的创新路径研究》。郭淑云基于12345热线的案例追踪,分析了数字治理中“赋能”异化为“负能”的悖论及其转化路径。研究识别了上级期望信号传导至基层后产生的多重压力与制度张力,并发现转化的关键在于基层的策略性“期望解读”与上级的“制度良性回应”。通过构建制度缓冲、推动任务统筹与信任重建,能够形成将数字负担转化为治理收益的有效机制。

北京大学博士研究生刘燚飞报告了其研究《生成式人工智能与政治价值治理的悖论:基于两种理性重构的分析》。刘燚飞深入探讨了生成式AI对传统政治价值生成机制的颠覆性影响。他指出,AI通过“统计化生成”和“工具理性优先”机制重塑价值共识基础,可能导致价值异化与边缘群体诉求被遮蔽。面对挑战,他提出了“技术民主化重构”“价值通约性范式”及“数字契约论”等哲学构想,旨在构建一种既能容纳技术革新,又能捍卫人类根本价值的人机协同治理新范式。

深圳大学政府管理学院院长助理袁方成教授对本次工作坊作总结发言。他代表组委会对专家们的精心准备及与会者对组委会的信任表示衷心感谢。他强调,这次工作坊研讨突破了非此即彼的二元思维,展现出中国学者在复杂治理场景中的理论创新力。他期待未来能建立持续性研讨机制,推动悖论研究从现象识别走向机制解析,从理论建构迈向实践创新,为中国治理现代化提供更有力的学理支撑。

初审 | 朱孟秋

复审 | 袁方成

终审 | 谷志军